来自Gaia DR2的晚型矮星新磁转变的证据

自2018年4月25日第二次盖亚数据发布以来,天体物理学家已经拥有了前所未有的丰富信息,不仅包括星系中恒星的距离和运动,还包括许多其他恒星参数,这些参数是通过利用船上的仪器来实现的。卫星和任务的独特特征。导出其距离和运动所需的同一恒星的多次观测也产生了与恒星变化相关的参数。特别是表面上有斑点的恒星的数据与我们的太阳上的点相似,提供了有关它们的旋转周期和表面磁场的信息。由表面磁场产生的恒星点在旋转时调制恒星亮度,从而可以导出恒星。旋转周期并提供其磁活动的指示。观测到的大量恒星使得仅通过前22个月的盖亚观测就可以生成迄今为止最大的旋转数据集,其旋转周期和调制幅度大约为150,000个类太阳恒星。

当科学家们检查了类太阳恒星的新盖亚旋转调制数据集时,他们预计调制幅度会随着周期的增加而逐渐减少,可能是膝盖分离了一个更快的旋转,“饱和”状态,其中磁力活动很弱取决于旋转,从较慢的旋转,“不饱和”状态,其中磁活动更强烈地依赖于旋转。实际上,这种趋势的存在已经从地面观测中得到了很好的证实,并且最近Kepler卫星的观测证实了这一点。然而,令他们惊讶的是,盖亚的数据显示出一种不同且完全出乎意料的画面。丰富的数据使人们有可能第一次揭开数据的序幕,振幅 - 周期密度图中不同表面不均匀性区域的特征。这些制度在这样的图表中产生数据聚类,只有盖亚数据的丰富性才能揭示。

饱和状态本身由两个分支组成,分别为高振幅和低振幅,在旋转周期短于约两天时由明显的间隙分开。低振幅分支也将自身分解成两个团块,显示在旋转周期短于半天的数据点过密度,这定义了超快旋转器(UFR),并且在大于约的时间段处的另一个过密度5天,与开普勒数据相比,被确定为不饱和体系的尖端。这些证据出乎意料地深刻地挑战了我们对年轻类太阳恒星的磁旋转演化的看法,并提出了一种新的方案。

更深入的调查显示,高振幅分支是由尚未在核心中点燃氢的年轻恒星组成的。低振幅慢旋转组中的恒星被识别为较老的不饱和恒星。超快旋转器和高振幅分支上的较快恒星预计将成为点燃其核心中氢燃烧的尖端的恒星。

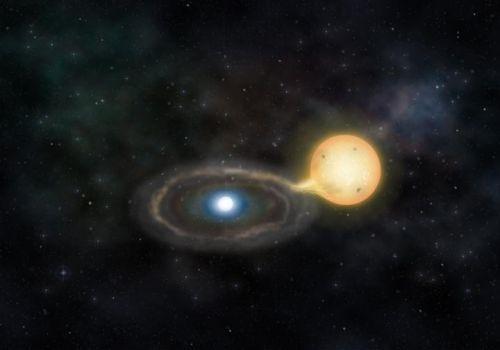

与之前的面板相同,注释了三组,并且用箭头表示了建议的新的磁旋转演化轨迹。具有厚吸积盘(T Tauri)的年轻太阳能恒星位于高振幅分支上。从那里,恒星最终转变为不饱和政体。然而,如果旋转导致它们几乎达到分裂速度,它们会迅速地将其外观改变为更加轴对称的表面斑点配置,这产生更小的旋转调制幅度,从而填充超快旋转器(UFR)组。从那里开始,恒星以较慢的速度向低振幅慢旋转聚类演化,对应于非饱和状态,其中破风主导着恒星旋转。图片来源:卡塔尼亚大学

除了产生斑点外,类太阳恒星中的表面磁场也是年龄增长时恒星旋转的原因。实际上,磁场产生并控制恒星风,这消除了恒星的角动量。然而,在类太阳恒星的演化过程中有一个阶段,它可以旋转起来。年轻的太阳能恒星尚未在核心中点燃氢气,因此倾向于旋转。在这种收缩的早期阶段,通过与行星形成的吸积盘的相互作用,角动量的损失阻止了旋转。当行星开始形成并且盘中的气体消散时,恒星随后自由旋转直到整个收缩阶段结束。在那之后,旋转停止并且恒星开始旋转。

因此,将已知年龄和进化状态的恒星放置在盖亚振幅周期密度图中,可以描绘年轻类太阳恒星的磁旋转演化的新情景。在它们演化的早期阶段,当它们被识别为具有厚吸积盘的 T Tauri型时,恒星位于高振幅分支上。当它们开始耗散它们的磁盘时,它们会旋转,但仍然保持在高振幅分支上,直到它们点燃其核心中的氢燃烧并停止收缩。由于磁场引起的制动,恒星随后向下旋转,并向低振幅,慢旋转器状态移动。向慢旋转,不饱和状态的过渡有点不连续,如幅度中较低的密度所示 - 周期密度图。这为文献中最近提出的磁转变的存在提供了观察支持。

低振幅的超快旋转器过密度的存在,与高振幅分支明显分离,以及高振幅分支朝向非常短的时间段的密度降低,表明存在替代的磁旋转演变,其中没有盖亚之前的证据。高振幅分支上的恒星旋转接近其分裂速度(即当赤道处的离心力与重力相当时)经历非常快速的磁过渡朝向更轴对称的场配置,这导致调制的急剧减小振幅并使它们进入超快速旋转器状态。连接超快旋转器组和低振幅慢旋转器组的非常稀疏的人口表明恒星以较慢的速度旋转,

因此,所有恒星最终会聚到低振幅慢旋转分支,即达到不饱和状态,其中磁化风制动控制恒星旋转。科学界正在积极研究恒星旋转的后期阶段,因为它可以提供一种有效的方法来推导恒星在进化阶段的年龄,而其他恒星参数变化非常小。在这方面,Gaia数据中发现的振幅双峰有助于识别处于不饱和状态的恒星,当时可以应用这种“陀螺仪年表”。

平安财经网

平安财经网